開創新中國教科書編寫體例之路

伴隨新中國成立,人民教育出版社、高等教育出版社、語文出版社相繼成立。在黨的堅強領導下,中國教育出版傳媒集團堅持植根教育、繁榮文化、守正創新、追求卓越,打造一套套精品教材、一部部傳世經典,創造出中國教育出版輝煌歷史。

圖片拍攝 楊志成

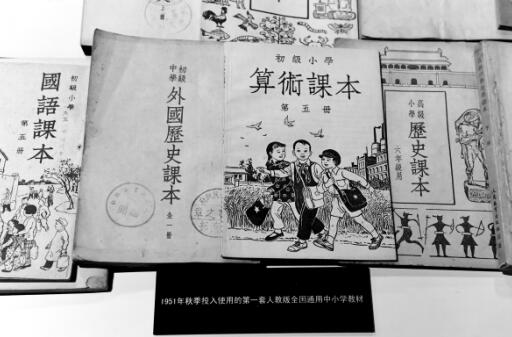

斗轉星移,時光走過69年,讓金阿姨記憶深刻的這本教科書成為“文物”,安放在人民教育出版社(以下簡稱人教社)社史館。它作為新中國第一套全國通用中小學教科書中的一員,和其他學科教科書一樣,開創了新中國教科書編寫體例之路。這一示范,至今為中小學教科書編寫者延用。

第一套全國通用中小學教科書是“搶”出來的。說起69年前編寫中小學教材的故事,今日的人教人更喜歡用“搶”字而不是“編”字。而帶領大家“搶”出整套教材的人,就是人教社首任社長葉圣陶。

時間緊、任務重、要求高。葉圣陶清楚此套教科書擔負的重要使命,即在最短時間里結束當時根據地紅色課本與國民黨統治區“白色”課本分而治之的局面。

這樣的“想法”在幾個小例子中可以看出。比如小學語文學科,以原華北人民政府教材編審委員會編寫的《初級小學國語讀本》8冊,以及《高級小學國語讀本》4冊為基礎,改編形成一套小學語文教材。中學語文學科以原陜甘寧邊區政府教育廳的《中等國文》為藍本,改編形成《初級中學語文課本》,并新編了《高級中學語文課本》。小學數學教材,是以原大東書局的小學算術教材作基礎進行修訂改編。中學數學教材,則是根據1950年7月教育部頒發的普通中學《數學教材精簡綱要(草案)》,對老解放區的數學課本和民國時期比較通用的課本進行了改編或刪減,進而形成一套包括代數、平面幾何、立體幾何、平面三角等各分冊的中學數學課本。

國文不叫國文稱語文

劉真福說,比如初中語文課本的“編輯大意”說明:“說出來的是語言,寫出來的是文章,文章依據語言,‘語’和‘文’是分不開的。語文教學應該包括聽話、說話、閱讀、寫作四項。因此課本不再用‘國文’或‘國語’的舊名稱,改稱‘語文課本’。‘語文’這一稱呼的最早來源,應是葉圣陶先生主持新中國中小學語文課本編寫工作時期。”

立德樹人接力棒代代傳

研究過第一套全國通用中小學教科書《自然》的人教社生物編輯室編審包春瑩說,當時的《自然》中編寫有傳染病、公共衛生內容。比如在傳染病章節里編寫了痢疾、霍亂等疾病防治,說明當時黨和政府非常希望短時間內根除這些痼疾,改善人民群眾體質。再比如在公共衛生中講到家居衛生、學校衛生、市鎮衛生、婦幼衛生等。其中家居衛生列了很多條,如灶臺不要有灰塵,人睡覺的時候不要和牲畜住得太近,飲用水的水井要與肥料堆距離遠一些……

那么《數學》教材的特點是什么呢?人教社中學數學編輯室編審張勁松認為,第一套全國通用中小學教科書中《數學》的知識教學降低了難度。原因在于,“新中國成立前,只有少數人讀得起書,大多數人因為貧困無法上學。解放后,窮人的孩子也有了上學的機會,教育逐漸要面向大多數人,而且要實現統一(統一教材、統一教學內容、統一教學要求),所以難度相應要有所降低。同時,教材內容也注意與現實生活的聯系,注意與理化等學科的聯系,學以致用”。

69年前,以葉圣陶先生為代表的人教人,能夠在極短時間內編寫出一套具有劃時代意義的教科書,其意義不只是打破舊的教育理念,更為重要的是,他們所倡導的立德樹人、以孩子為中心的理念今天還在人教社延續。

作者:記者 章紅雨 編輯:劉卓文