36次獲新聞大獎,她“計”從何來

——走近寧波日報報業(yè)集團高級記者楊靜雅(上)

編者按 2016年2月19日,黨的新聞輿論工作座談會提出了新聞輿論工作的48字職責使命。多年來,廣大新聞工作者牢記習近平總書記和黨中央的要求,做黨的政策主張的傳播者、時代風云的記錄者、社會進步的推動者、公平正義的守望者,寧波日報報業(yè)集團高級記者、都市報系副總編輯楊靜雅就是其中的踐行者、佼佼者。

楊靜雅28年職業(yè)生涯一直在新聞工作一線,始終遵循新聞規(guī)律,堅持深入基層,創(chuàng)作出一大批導向正確、影響力大、傳播力強的稿件,體現(xiàn)了一名好記者高尚的道德品格、嚴謹?shù)穆殬I(yè)作風和過硬的業(yè)務本領。她6次獲得中國新聞獎、30次獲得浙江新聞獎,并先后獲得浙江飄萍獎、寧波市優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、寧波市優(yōu)秀新聞工作者等榮譽。今日起,本報將通過三篇系列報道走近楊靜雅,詮釋一名新時代好記者的理想、激情與收獲。

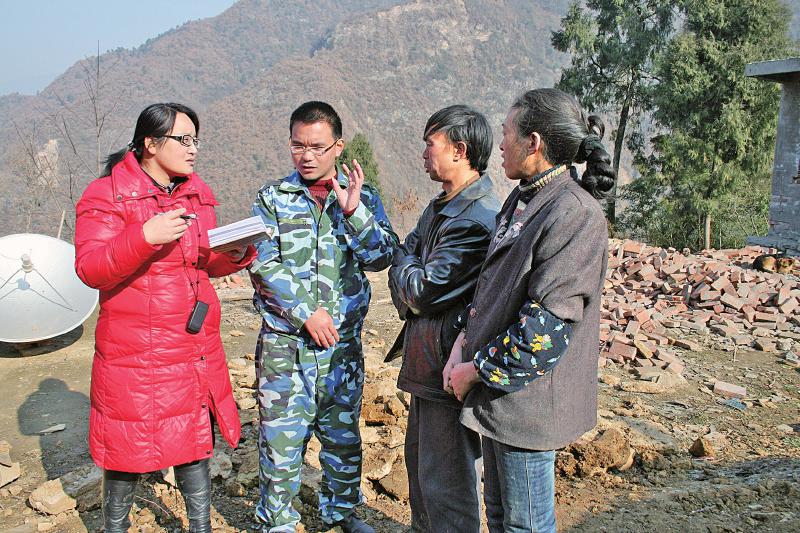

楊靜雅(左一)在四川青川采訪寧波援建項目。 受訪者 供圖

“網(wǎng)絡信息應有盡有,記者還要風里雨里跑現(xiàn)場嗎?”

“和采訪對象微信交流了很多,還有必要見面聊嗎?”

“采訪單位給的材料已經(jīng)挺好了,還用再去采訪嗎?”

面對年輕記者追問,她回答:“咱們是記者,時刻要牢記‘為了誰、依靠誰、我是誰’。面對面才能心連心,媒體環(huán)境無論怎樣變化,現(xiàn)場采訪依然是記者的撒手锏!”

有了撒手锏,她6次獲中國新聞獎,30次獲浙江新聞獎,單位專門給她開了一次獲獎作品研討會,一間超大的會議室坐滿了專家、同行、同事。

她叫楊靜雅,從事新聞工作28年,是寧波日報報業(yè)集團高級記者、都市報系副總編輯,《寧波日報》《寧波晚報》是她堅守了二十幾年的陣地。

她跑文明創(chuàng)建這條線,報道的多是好人好事,寫好了不難,寫得讓人喜歡看得下點功夫,要是寫得還能連年獲大獎,那就需要硬功夫和苦功夫了。

“做記者,行走是一種長線投資”

錢海軍的名氣在楊靜雅的采訪名單里是非常大的。2022年5月6日,中宣部發(fā)布錢海軍的先進事跡,授予他“時代楷模”稱號。

錢海軍是國網(wǎng)浙江慈溪市供電公司客服中心社區(qū)經(jīng)理,從一名普通的電力工人成長為有口皆碑的“萬能電工”。他結對幫助100多位空巢、孤寡老人,幫扶學生27名,帶領1200多名志愿者足跡遍布浙、藏、吉、黔、川五省(區(qū)),使“千戶萬燈”的光明照亮雪域高原、偏遠山區(qū)、扶貧結對和東西部協(xié)作地區(qū)。

“典型人物難寫,大家都熟悉的典型人物更難寫。”這是很多新聞人的共識。何況,他們還是老相識。

楊靜雅不但采訪過錢海軍多次,還參與整理過他的事跡素材,就算不采訪也是可以寫出稿子的。

“怎樣寫出錢海軍的新故事?”這個事一直在楊靜雅腦子里打轉。

直到2022年底,錢海軍帶領團隊辦起了騎手驛站,楊靜雅當即意識到,這是他的重要轉型,立即進行采訪。

“這次采訪,我清晰地認識到錢海軍已有多次轉型,這正是他身上時代性的體現(xiàn)。”楊靜雅說,23年前,他發(fā)現(xiàn)群眾家中電路常出問題,便獨自為老人們修起電路;7年前,他發(fā)現(xiàn)殘疾人家中電路普遍老化,便組建團隊推出“千戶萬燈”工程;5年前,他發(fā)現(xiàn)許多獨居老人想去北京,便發(fā)起了“圓夢北京”活動……這次,他辦起騎手驛站,是又一次轉型。

這次采訪,楊靜雅發(fā)現(xiàn)錢海軍一直拿著一部老式手機。“楊老師問我為啥不換?我告訴她,到老人家里,拿著和他們一樣的老式手機,他們會感到親切。”手機只能存50條短信,是錢海軍精選的。

征得錢海軍同意后,楊靜雅翻看了手機里的短信,并請錢海軍講短信里的故事,信心十足地寫出了《“時代楷模”錢海軍老式手機里的50條短信》。她在作品中融入了兩條線,一條是他從“一個人服務”到“帶領一群人服務”再到“引領無數(shù)人走上志愿服務之路”的成長歷程,另一條是從“黨的十八大提出要積極培育社會主義核心價值觀”到“從中央到地方都建立起了公益團隊支持體系”的時代背景。兩條線使錢海軍的成長歷程和所處時代的背景交相呼應。

追蹤報道老典型10年,楊靜雅說:“每一次采訪錢海軍都像第一次一樣。”不斷積淀,這篇作品榮獲了第33屆中國新聞獎。

“與楊老師聊天,我很多時候是碎片化輸出,她問我答,也不一定完全根據(jù)她的采訪節(jié)奏。”錢海軍很佩服楊靜雅,講到興奮時,雙手豎起了大拇指,“她一手細節(jié)控、一手大局觀,點點滴滴、有情有義,認真而執(zhí)著地把寧波故事講給全國人民聽。”

“記者這種職業(yè),行走是一種長線投資。”在楊靜雅心里,也許自己退休前一天寫的新聞里,會用到大學畢業(yè)后第一次采訪的感悟,會用到30歲那年采訪獲得的知識,會用到40歲那年采訪聽到的故事……

“不去現(xiàn)場,怎么能寫出真情實感呢”

“九分采訪,一分寫作”,楊靜雅對采訪十分看重,甚至幾近“瘋魔”。

“新聞最能打動人的就是細節(jié)。”楊靜雅說,一個表情、一個動作、一句感慨,放在報道語境中,都可能讓人動容和破防。但沒有采訪,就不會有細節(jié),所以,記者要設法去現(xiàn)場,不管條件多艱苦。

2013年夏天,為了報道寧波高速交警項清去四川木里藏族自治縣助學的事,楊靜雅乘坐3個小時飛機、17個小時汽車,被顛得嘔吐不止,才來到了大涼山深處的木里縣納瓦村小學。在納瓦村小學待了兩天后,他們還要趕往下一個助學點——五一村小學,得先上到山頂,再翻一座山。那座山的坡度足有70度,僅有一條能容一輛摩托車通過的蜿蜒小路,項清讓楊靜雅和隨行的兩位女志愿者留在山下。但就在幾個男人坐的摩托車駛出幾米遠時,楊靜雅大喊了一聲:我也去!

“我坐在彝族大哥開的摩托車后座上,如同坐過山車,路邊就是懸崖峭壁。”楊靜雅現(xiàn)在也感到很后怕,但當時就覺得:如果不去了太可惜,況且不到現(xiàn)場怎么能寫出真情實感呢?因為到了現(xiàn)場,在她為文章的標題絞盡腦汁時,耳邊響起了孩子們在現(xiàn)場唱的一首歌《山里的花花》,有了《山花花在綻放》的標題;因為到了現(xiàn)場,她看到了小學校園里飄揚的五星紅旗和破舊的村委會墻上掛著大紅條幅“中國夢是民族的夢,也是我們的夢”,有了“項清的中國夢——讓山花花無憂綻放”的新聞內(nèi)核。

2006年至2020年,為采訪“萬人助學”“圖書傳遞”“溫暖午餐”等活動,楊靜雅13次赴寧波對口支援的貴州省黔西南州和黔東南州采訪。2006年7月,為了能夠采訪到最貧困的學生,她堅持去黔西南州普安縣一個偏僻的小山村,一只受驚的貓將她腳趾頭咬得鮮血直流,等采訪結束她才趕回縣城注射狂犬疫苗,之后的行程,她每到一個縣城采訪前都要先打疫苗。2008年5月,四川汶川大地震發(fā)生后,她主動請纓趕往災區(qū),為了能采訪到更典型的素材,她和攝影記者進入災情嚴重的青川縣木魚鎮(zhèn)等地。2010年9月,她去甘肅舟曲泥石流災區(qū)采訪寧波愛心物資發(fā)放,住在沒有水電的家庭小旅館里,晚上連店主也怕再次發(fā)生災害住到親戚家去了,而她一個人在那里點著蠟燭寫稿。2012年4月,她去青海玉樹采訪,強烈的高原反應使她呼吸困難,但她一直堅持到采訪結束。

“再好的寫手,沒有好采訪也是寫不出好稿子的。”正是因為到了現(xiàn)場,楊靜雅寫作的靈感不斷被激發(fā),文章寫得深情而柔軟。

“要相信,記者的每一次行走都會有回報”

通訊創(chuàng)作細節(jié)很重要。楊靜雅說:“寫細節(jié)往往需要記者通過面對面采訪,調(diào)動采訪對象的情緒,才能挖掘出來。”

2011年10月30日深夜,楊靜雅在和寧波市鄞州區(qū)邱隘鎮(zhèn)文化站站長QQ聊天時得知,邱隘鎮(zhèn)一對賣肉的夫妻要到央視去秀拉丁舞。沒有猶豫,第二天早上楊靜雅直奔北京。錄制現(xiàn)場,她聽到了國內(nèi)知名公共文化研究專家和嘉賓3個小時的互動并融于現(xiàn)場描寫中,這篇《邱隘肉鋪夫妻跳拉丁舞跳到了央視》的作品最終獲浙江新聞獎二等獎。

“如果我當時沒去錄制現(xiàn)場,根本不能從現(xiàn)場專家的互動中深刻領悟黨的十七屆六中全會提出的文化強國的時代背景和‘文化自覺’‘文化自信’的重大意義,也就寫不出能獲新聞獎的作品。”楊靜雅說。

“要相信,記者的每一次行走都會有回報。”楊靜雅始終這樣認為。

在創(chuàng)作第32屆中國新聞獎二等獎獲獎作品《為了跨越時空的團聚——孫嘉懌帶領團隊為965位烈士找到“回家”路》時,楊靜雅翻看了孫嘉懌10年來所發(fā)的數(shù)千條微信、數(shù)萬條微博,從中得到了大量信息。

在孫嘉懌的印象里,“楊記者太認真了!她已經(jīng)采訪過我兩次了,在稿子發(fā)出前她還要來采訪,我當時正在一家賓館開會,她趕到賓館大堂,一直等我開完會。”

“我完全可以在一次面對面采訪之后,通過微信等聯(lián)絡手段進行后續(xù)采訪,但我總感覺隔著屏幕和采訪對象還不夠熟悉。”楊靜雅說。

2021年9月30日是烈士紀念日。楊靜雅剛剛連續(xù)值了4天夜班,早晨醒來后又想起了正在采訪的孫嘉懌。

“這次我想對她進行跟隨式采訪,便立刻給她打了個電話,她說正在去龍觀鄉(xiāng)中心小學講烈士故事的路上,之后還要去樟村烈士陵園看望烈士。”楊靜雅立刻換了一身黑色的衣服,買了一束鮮花,出發(fā)。

當趕到龍觀鄉(xiāng)中心小學時,孫嘉懌的故事已經(jīng)講完了,但楊靜雅還是問到了很多細節(jié):為了讓孩子們喜歡聽她講的烈士故事,幻燈片演示文件里會用到動畫片《那年那兔那些事兒》,會播放易烊千璽版的《我的祖國》。在樟村烈士陵園,孫嘉懌專門買了寧波土燒酒當祭品,再一深問才知道她蜜月旅行時去云南邊境的烈士陵園看望烈士時,因為找不到商店,還在路邊買過小籠包當祭品。

“如果我沒來,這些感人的細節(jié)怎么能抓到?”這次收獲巨大的面對面采訪也讓楊靜雅更加深刻地意識到:互聯(lián)網(wǎng)時代,記者可以將采訪對象的回復復制粘貼變成文章,但隔著屏幕很難與他們形成情感互動;可以直奔主題問到記者想要的信息,但很難發(fā)現(xiàn)意想不到的細節(jié)。

細數(shù)著28年的采訪經(jīng)歷,楊靜雅很感慨:“或許,在互聯(lián)網(wǎng)時代,記者更需要一場說走就走、到達現(xiàn)場的采訪,更需要一次和采訪對象乃至其周圍人在情感上的雙向奔赴。”

【相關鏈接】

作者:記者 閆松 編輯:劉卓文