馬黎:回到現場,重新看見,像考古一樣寫作

【寫在前面】馬黎,錢江晚報全媒體文娛中心記者,長期蹲守考古現場,深度追蹤報道良渚遺址考古、申遺過程近10年。最近,三星堆遺址“祭祀坑”“上新”,在央視包場直播的情況下,她“突出重圍”,作為中國絲綢博物館特約記者進入考古方艙,帶回熱點新聞事件第一現場。

跑考古線將近十年,在浙江省考古所所長劉斌的眼里,她是考古所的編外人員。她寫的考古報道,用浙江省考古所副所長方向明的話說,是“準官微播報”。而馬黎這樣形容自己——一個自虐型的記者。窮盡,問到不能再問,細到不能再細,像考古一樣寫作。

那么大學里研學戲劇文學的她,究竟是如何成長為今天的專家型記者?

2019年7月6日馬黎(右一)在阿塞拜疆良渚申遺現場,落錘一瞬。

01 回到現場,重新看見

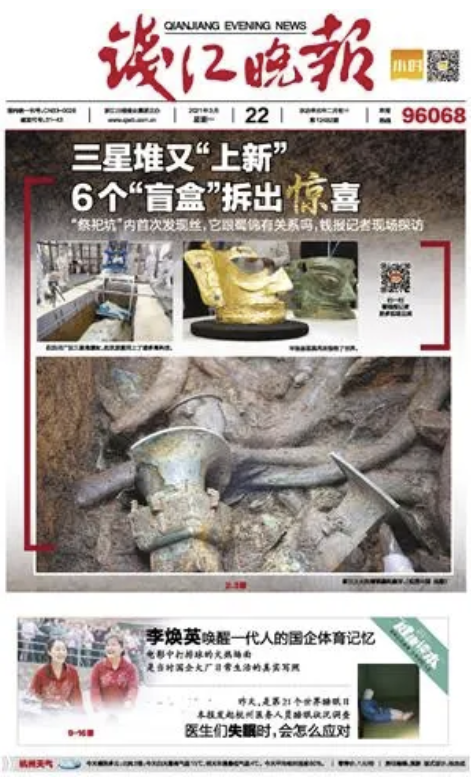

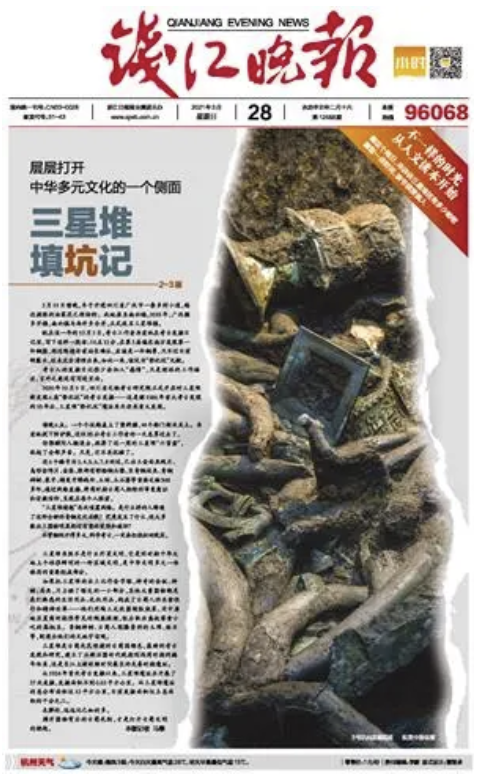

時隔35年,三星堆遺址“祭祀坑”官宣,又發現了6個新坑。熱鬧、圍觀,以及各種“三星堆猜想”,甚至不經之論,持續霸屏。對于一個考古記者來說,只有一句話:不看熱鬧,只去現場。不止圍觀,必須客觀。

其實,早在去年11、12月,我就知道了三星堆要“上新”的消息。那時,中國絲綢博物館的文保科學家周旸告訴我,她的團隊在三星堆的4號祭祀坑里終于發現了絲,這是第一次,非常興奮。她說,下次我們可以一起去。

一來,這是三星堆在杭州本地的重要落地,二來,作為中國最重要的考古現場之一,一個專業記者必須要“去過”,而且需要重新發現它的價值。那時,三星堆已經提前“鎖定”了錢報人文讀本的主題,我也很早開始準備,等待。

這次官宣級別很高,央視包場,三星堆祭祀區升級了全新的考古方艙,警備和安全要求升級,除中央媒體之外,其他媒體幾乎無法進入。我作為中國絲綢博物館特約記者,隨周旸一起出席了發布會,并進入考古方艙——一個熱點新聞事件的第一現場。

馬黎作為中國絲綢博物館特約記者,進入考古方艙第一現場拍下的照片。

此時,關于三星堆“上新”的新聞、花邊已經刷屏,普通人陷于其中,已經無法判斷真偽是非。我看得很少,也沒有淹沒在里面,專業記者必須要有自己的眼睛和判斷。喧囂和熱點中,記者如何殺出一條血路?還是一句老話——一個老老實實的現場,會告訴你一切。老實,指的是現場不會說假話,“無菌”,以及記者必須具備的踏實、冷靜,不跟風,不加戲。

在浙江省考古所老師的幫助下,我獨家專訪了三星堆考古的執行領隊,也是三星堆6個祭祀坑的現場負責人,冷靜還原當時6個祭祀坑發現的全過程,追問一系列未解之謎。

馬黎關于三星堆的報道

稿件發布后,省考古所研究員王寧遠在朋友圈里說:“沒想到目前關于三星堆最為深度的報道,居然是來自一個浙江媒體。”中國社科院考古研究所副研究員常懷穎發了一條有點激動的朋友圈:“三星堆的稿子,這些天很多。魑魅魍魎都躥出來表達了他們代表西亞、印度乃至外星人的看法。但所有那些,在馬黎老師的報道面前都現了原形。好的新聞,就該如此;好的新聞特寫,比怪力亂神的‘學術研究’,不知道高到哪里去了!”

回到現場,重新看見,永遠是記者的硬道理。

02 和良渚結緣

“馬黎,你現在是什么感受,從2012年到現在,跟了這么久,說一句真心的話吧。”紀錄片導演史魯杭突然移動攝像機,鏡頭對準我。

阿塞拜疆時間2019年7月6日上午9點15分,離第43屆世界遺產大會第二天的審議會議還有45分鐘,良渚古城遺址究竟是不是第四個出場,不知道,現場隨時有變化。我拿著手機給劉斌(浙江省文物考古研究所所長)做視頻采訪,阿魯老師這一記“調轉槍頭”即興拍攝,措手不及。我的手機對著他,他的鏡頭也對著我。

“很焦慮,也很激動……”回到杭州,回看這段15秒視頻,混亂,語無倫次,也真實。

2019年7月6日,馬黎在阿塞拜疆良渚申遺現場。

現場,是記者的第一戰場。焦慮,讓人時刻繃緊神經,你必須像偵探一般,搜索每一個角落,一分鐘都不能放松,合格的記者,必須足夠冷靜客觀,不代入“我”的情緒,“我”應該藏在背后。

平鋪直敘,很少激動,此刻卻也難以掩飾。不單單是一個中國人在現場見證中華五千年文明得到世界實錘的自豪感,阿魯老師的問題,那刻打到心上了。

2012年4月1日,從事新聞工作的第3年,我進入《錢江晚報》做文化記者。第一條新聞,跑的就是良渚考古——那年4月13日,余杭玉架山史前聚落遺址評上了年度全國十大考古新發現。那天,我第一次撥通了劉斌的電話。第二天,第一次前往考古工地,第一次看到了在現場發掘的考古人、領隊樓航。

結緣這個詞有點土,但人間事說來說去,往往是這樣。

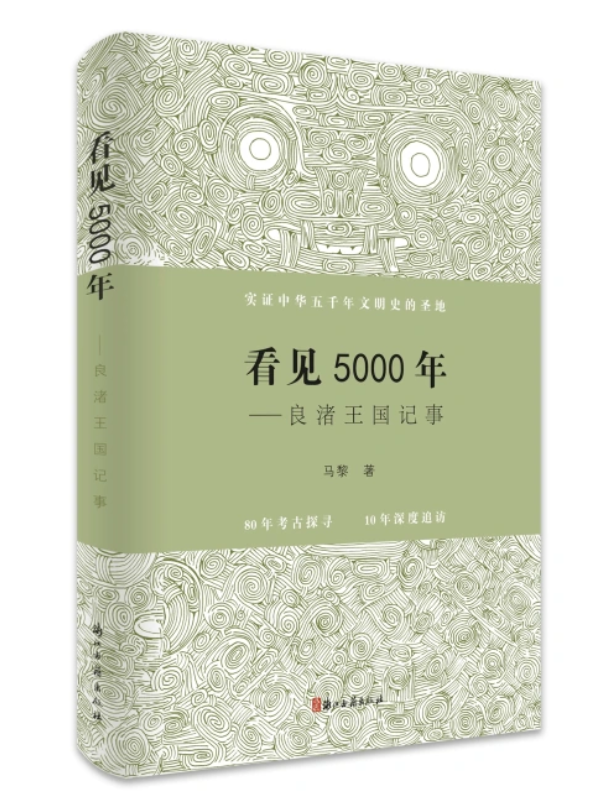

那次之后,學戲劇文學出身的我,與完全陌生的考古結緣,在浙江考古一線奔跑至今,從未間斷,算一算,已近10年。良渚考古,恰恰是我跟蹤時間最長,最完整記錄、探入最深的內容(違反廣告法的表述)——這三個最,大概還是有一點信心的。

我見證了良渚,近十年來突飛猛進的發現,見證了“它”一點點被國內外學界認識、改觀的過程;也見證了新媒體發展在這10年對于考古新聞的影響。

申遺成功后第二天,浙江省文物局副局長鄭建華說,有朋友問他,敲錘那刻現場好多照片里,劉所長旁邊這個女記者,為什么看起來表情沉重,好像不高興。我說,那一刻,很糾結到底是鼓掌,還是記錄,還是拍照,還是笑,百感交集。

03 什么是好材料?

良渚申遺前夕,翻出2013年的自己,冬天,和考古學家在良渚做古城城墻鋪底墊石的考古實驗。我們模仿良渚人,一擔一擔,來回運輸石頭,計算良渚人一天的工作量,并分析良渚人到底是從哪座山上采集的石頭,選了哪一種石頭。

王寧遠在朋友圈回了一條:馬黎同學那時候好像還很青澀的樣子,時間太快了。

劉斌也回了一句:真快啊。

時間就這樣滑了過去。照片里去工地的高幫靴已經不再穿了,細節對話,卻像新的。

2013年,馬黎和考古隊員模仿良渚人采集、搬運、鋪裝石頭的實驗。左起:王寧遠、馬黎、范疇。

王寧遠告訴我,他們正在做關于石頭的調查,我馬上奔了過去。沒有新聞性,沒有新發現,只是考古隊員日常工作和學術研究,也得不出任何結論——在很多人看來,它沒有“價值”。

2006年,考古學家沒有輕易放過一層普通的石塊,最終“石”破驚天,“撬”起了中華第一城,發現了一個5000年前的早期國家。

石頭,給我很大的啟發。

劉斌多次提到老師張忠培的一句話:被材料牽著鼻子走。當某一種材料能觸動你,就要把它搞明白,要被它牽著走。“要找出它有多長有多寬,再順下去想,這個石頭是從哪兒來的,考古就是教我們怎么樣去追尋遺跡,怎么樣去發現它的功能,最后引向科學。”

什么是好材料?

劉斌的關注點,在很多人看來有點另類,不是一堆爛石頭,就是一片文物都沒有的洪水層。劉斌說,挖到一個洪水層,沒有人關注,因為沒有寶,但實際上,它解決的正是時間段的問題。

這也是我的好材料。

考古不是一蹴而就的,所謂“突然發現”幾乎是不存在的。時間磨礪,一鏟一鏟,需要用80多年鏟出中華五千年文明;石頭棱角,一塊一塊,需要摸底調查10526塊石頭,才能發現其中只有3塊是螢石。

沒有任何文字記錄的良渚文明——幸而沒有文字,它不存在“消亡”,不擔心逝去,它就在那兒,永遠年輕,永遠不會老去。今天,我們對良渚的所有認識,完全依賴考古學,全部發生在這80多年里。考古學家發現得越多,問題也就越多,以至于我們現在對它的認識,依然只有20%。它太豐富了。考古不斷接近歷史,但永遠無法完全揭示歷史。正因為如此,事情變得更有趣了。

2020年5月,馬黎在余姚井頭山遺址現場。

王明達先生的筆記本、考古報告手稿,細節豐沛而駁雜。不是簡單的檔案,不是冰冷的水泥森林,而是大量細節說話,充滿人的氣息。引得讀者如我,多次在線索里破案,想象。

上得工地下得廚房,方向明畫琮王身上8個“神徽”的時候在想,為什么這一面良渚人多刻了一根手指頭。良渚玉器里發現了那么多奇奇怪怪的端飾,到底是不是良渚人身份真正的象征。

看全莎士比亞戲劇,也愛看衛片(衛星遙感圖片的簡稱)的王寧遠在想,淘寶上的耳道內窺挖耳勺,是不是可以拿來拍良渚玉器孔內的加工痕跡。在黑科技高手看來,只要能用于考古研究的方法,就是考古方法。

常年出差,經常被老婆拉黑的陳明輝在想,愛吃海鮮的南方人到底能補充多少蛋白質。

和愛人在良渚工作站相識相愛的宋姝在想,解剖一條汪刺魚需要多少步驟。

挖寶,從來不是考古學家的目標。我也更愿意選擇這些微不足道的“石頭”,無人選擇的小徑,不大起眼的碎片,隱秘不可察覺的聲音。這里不經常有“重大發現”——甚至沒有發現,講不出獵奇故事,不需要聳人的標題,只有人的知識、思維、思想和情感緊緊勾連,與每個人的生活有關——過去的人,現在的人,也與人類的未來有關。

04 考古發掘式寫作

還沒有朋友圈的年代,考古報道僅限于“發現了什么”等標準化的消息,內容上足夠專業無誤,就像作家唐諾說的,“就是這樣”的小說很過癮,不模糊,容易討好,甚至容易獲獎。

但對讀者來說信息量為零。

良渚考古報道更難。“地下氣象萬千,地上一片土丘”,缺乏可視化,沒有畫面感,專業性強,不容易轉化和表達。

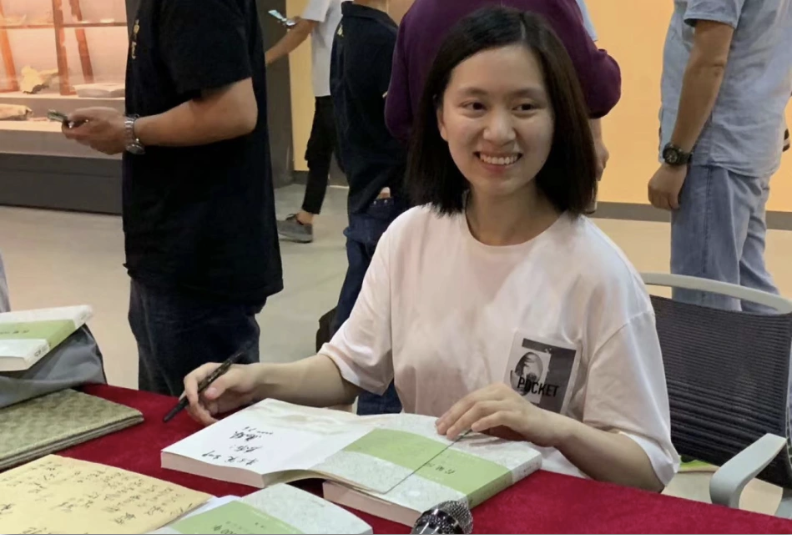

2020年8月1日,杭州慶春路購書中心《看見5000年——良渚王國記事》新書讀者見面會,馬黎作為作者在現場做了簽售和主題演講。

也有人問我,有什么方法嗎?沒有任何方法,沒有任何捷徑,沒有任何巧勁,唯有笨辦法,和考古學家一樣,上天入地尋找“小石頭”,并與它們日復一日地相處、琢磨,等待質變。

天下事,無非都是這樣樸素的道理吧。

我大概是自虐型記者,考古發掘式寫法。面對任何一個現場,從來不愿意相信眼前所看到的——所謂不相信,是一種相信,我相信任何一個現場的背后,都有還可發掘的故事和意想不到的細節,它會輔助你還原一個更為真實的“現場”,這個現場跨越時空,是歷史和當下的重合,是今人和古人的對話,是讓讀者獲得更多層面的信息和情感,文化的“留白”,正是讀者所感興趣的,而我們需要補白。

良渚文明還遠遠沒有講透講完。作家金宇澄先生曾建議我把良渚故事寫成非虛構紀實,攤開更多細微和細節,找尋更多原生材料、當事人的回憶,而不僅僅是講故事。但各種原因,暫時擱置,希望有一天能再拾起。

作者:錢江晚報全媒體文娛中心 馬黎 編輯:劉卓文