戰斗:以筆為戈,勝抵十萬軍

在由中共中央黨史研究室編著的《中國共產黨歷史(第一卷)》上冊第32頁,我們看到這樣一段話:

除了《新青年》以外,積極提倡新文化、傳播新思想的報刊,還有《每周評論》《國民》《新潮》《少年中國》《建設》《星期評論》《改造》《晨報》《京報》等。

《京報》由邵飄萍于1918年10月5創辦,自任社長。15天后,由北京進步學生團體“學生救國會”創辦的《國民》雜志社成立,和時任北大校長蔡元培一起,邵飄萍到場祝賀,并與徐悲鴻一起被聘為顧問,李大釗則為指導。

《我們的學史筆記·理想篇》就從這里開始,走近邵飄萍、雷燁、潘漠華等勇士,他們以筆為戈,他們勝抵十萬軍。

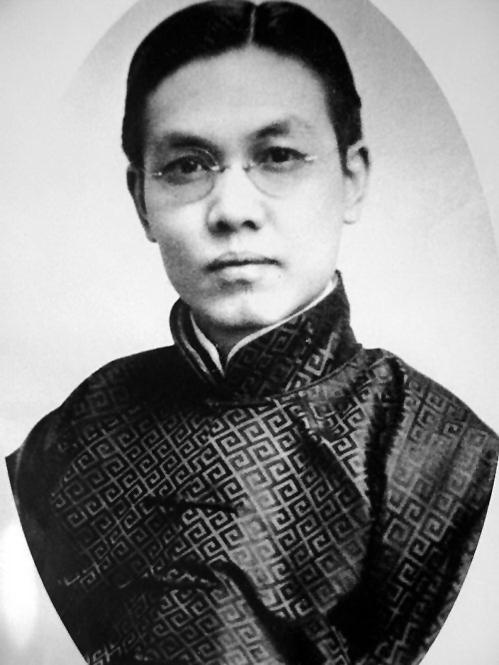

邵飄萍:新聞救國的猛將

在東陽市南市街道紫溪村、金華市區旌孝街和上浮橋,都有邵飄萍故居或紀念館。他在東陽出生,在金華市區成長、求學。從省立高等學堂(浙江大學前身)師范科畢業后,受聘任金華中學堂(金華一中前身)歷史、國文教員。

邵飄萍在求學時就已開始為報刊撰稿,萌生“新聞救國”理想。1911年辛亥革命爆發,他毅然辭教,全身心投入“新聞救國”事業,擔任過《漢民日報》主編、《申報》《新聞報》特邀通訊員、《申報》駐京特派記者,辦過新聞編譯社,直至創辦《京報》。

我們翻開厚厚的兩冊《邵飄萍選集》,深感600多篇文章就像600多聲炮響,是對袁世凱、段祺瑞和張作霖等的討伐;也像600多記禮炮,為馬克思主義、學生運動、工人運動等革命事業壯行。

新聞,是他的戰場!

邵飄萍協助蔡元培成立北大新聞學研究會,被聘為導師,每周去講課,加上《國民》雜志顧問的身份、發行量最高時達6000份的《京報》影響力,他在青年學生中具有較強號召力。1919年5月1日,邵飄萍獲悉巴黎和會上中國外交失敗的消息,除了撰寫大量評論,他于5月3日晚參加了在北京大學召開的學界五三晚會。

“5月3日晚,北京大學1000多名學生和北京十幾年學校的代表,集會于北大法科禮堂,報告巴黎和會的情況。會場上群情激憤……”

《中國共產黨歷史(第一卷)》上冊第40頁如此描述北京學界五三晚會,其實演講者就是邵飄萍。“現在民族危機系于一發,如果我們再緘默等待,民族就無從挽救而只有淪亡了。”五三晚會決定于5月4日齊集天安門舉行學界大示威。4日上午,邵飄萍又趕往國立法政專門學校,參加北京學生代表在那里舉行的午前籌會,對即將爆發的五四愛國運動作最后的醞釀。當天下午1點多,五四愛國運動爆發。在不少研究者看來,邵飄萍是五四運動的直接發軔者。

新聞救國,還在于他培養了一批新聞人才。電視連續劇《覺醒年代》第19集,再現了邵飄萍與毛澤東的交往場景。毛澤東當時在北京大學圖書館工作,常去聽邵飄萍在北大新聞學研究會的課,并經常得到他的幫助。毛澤東后來回湖南,辦了《湘江評論》。中國人民大學教授方漢奇說,這無疑受了邵飄萍的影響。1936年,毛澤東曾對斯諾說:“特別是邵飄萍,對我幫助很大。”上世紀50年代,他對新聞界人士談話時談到:“胡適臺灣吹,說我是他的學生。其實,我是邵飄萍的學生。”甚至在1974年一次接見外賓時,他還談到過邵飄萍。

新聞救國,更在于“飄萍一支筆,勝抵十萬軍”。最有代表性的便是1926年“三·一八”慘案發生后,邵飄萍與魯迅的配合。兩人因為在《京報》開設“莽原”副刊而結識,這時更像兩位勇士并肩而戰,一個“鐵肩辣手”,一個“橫眉冷對”,為“民國以來最黑暗的一天”發出怒吼。

“如此殘虐險狠的行為,不但在禽獸中所未曾見,便是在人類中也極少有的。除卻俄皇尼古拉二世使可薩克兵擊殺民眾的事,僅有一點相像。”——魯迅《無花的薔薇之二》

“世界各國無論如何專柜暴虐之君主,從未聞有對徒手民眾請愿外交而開槍死傷數十百人者!”——邵飄萍《可謂強有力之政府矣》

“血債必須用同物償還。拖欠得愈久,就要付出更大的利息!”——魯迅《無花的薔薇之二》

“此項帳目,必有結算之一日。”邵飄萍《世界空前慘案——不要得意,不要大意》

邵飄萍因揭露張作霖出賣民族利益的真相,并30萬大洋“封口費”而遭暗算,于1926年4月24日被捕,26日凌晨被秘密處以死刑,所謂罪行是“勾結赤俄,宣傳赤化”。

盡管邵飄萍曾在絕筆《飄萍啟事》中說自己“尚無黨籍(將來不敢預定)”,但羅章龍于1984年證實,邵飄萍于1925年加入中國共產黨,介紹人正是他和李大釗。

魯迅在為“三·一八”慘案而寫的《紀念劉和珍君》中說道:“真的猛士,敢于直面慘淡的人生,敢于正視淋漓的鮮血。”嗚呼,這何嘗不是他的戰友——邵飄萍的寫照?!

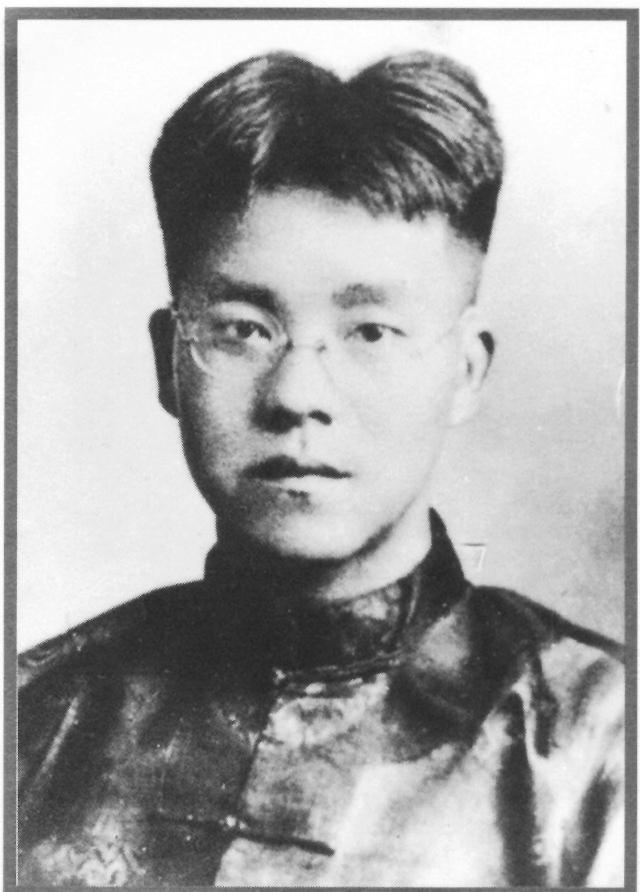

潘漠華:從詩人到戰士

當邵飄萍在北京發動五四運動時,潘漠華還在家鄉小學教書。第二年秋,他考進浙一師。

武義縣坦洪鄉上坦村依溪而建,兩山相峙、一水中流,林木蔥蘢、古樹參天。這里就是潘漠華的家鄉。

查閱史料、聽后人講述、翻看友人回憶錄、參觀紀念館和故居……我從未懷疑人都有多面性,仍驚嘆于詩人和戰士這兩個截然不同的角色,竟自然地集于他的一身。

年少時的漠華,曾因封建禮教愛而不得,也因好友境遇凄慘而怒這世間之不公。這些經歷,是他日后作詩、寫小說時凄苦基調的成因,也反映了他對勞苦大眾的強烈同理心。他曾在《離家》中寫道:

母親的悲苦,從衣縫里出來;姊姊底悲苦,從頭發里出來;哥哥底悲苦,從手掌心里出來;他們結成一個縝密的悲苦的網;將我整個多著在那兒了!

1924年,潘漠華考取北京大學文學院預科,在李大釗等人影響下,把革命斗爭與文學創作結合起來。1926年“三·一八”慘案發生后,他以不同筆名在《京報》副刊等多種報刊上發表文章,斥責帝國主義侵略和段祺瑞政府的賣國行徑。

也是在1926年,潘漠華加入中國共產黨。從此,從詩人到戰士,他踏上斗爭之路。

他參加過北伐革命軍,回過家鄉秘密發展黨組織、發動起義,當過教師宣傳黨的事業,組建過北方左聯為黨的事業提供極大支持……

他是一位無畏的革命者。友人侯外廬曾在回憶時提到,1932年,五卅紀念,游行隊伍拉得很長,漠華拿著一把網球拍,走在最前面。行至王府井大街南口,日本兵在日使館操場散開臥倒,向游行隊伍拉槍栓作射擊狀。漠華右手揮動網球拍,左手揮舞拳頭,帶頭高喊:“打倒日本帝國主義!擁護抗日軍,擁護蘇維埃!帝國主義從中國滾出去!”跟著他的聲音,成千上萬游行人員一同高呼,聲浪如同海上洶涌波濤。

自從參加革命,潘漠華幾乎擱下了自己鐘愛的詩歌,為新的事業而奔波。如翻譯外文小說,將出版費用于救濟落難同志。如寫影評、評論,以稿費維持日常活動需要。在多地以教師身份作掩護,介紹無產階級的進步文學,抄寫傳單、指導編寫抗日救國墻報。

漠華不再寫詩,或是因為有了革命理想,便超脫于個人喜悲,不再囿于紙間,而是傳道于講臺、播撒于大眾,讓更多人以斗爭精神從磨難中奮起。

革命中,漠華先后4次入獄,非但從未叛黨,還想方設法將獄中得來的情報傳出去。1932年冬,在任中共天津市委常委兼宣傳部長時不幸被捕,1934年12月24日被害。

短短32載,前半生一度沉浮于生活旋渦、傷春悲秋的潘漠華,在遇到馬克思主義后、加入中國共產黨后,找到了從悲苦中解救自己、解救大眾的道路。他認定這是一條正確的道路,并非虛無而是實有、不但實在而且具體。我想,這正是他奮不顧身、赴湯蹈火、不怕犧牲的根源吧。

正如他在詩歌《再生》中寫道:

我想在我的心野,再摛攏荒草與枯枝,寥廓蒼茫的天宇下,重新燒起幾堆野火。我想在將天明時我的生命,再吹起我嘹亮的畫角,重招攏滿天的星,重畫出滿天的云彩。我想停唱我底挽歌,想在我底挽歌內,完全消失去我自己,也完全再生我自己。

好一個完全再生我自己,好一個從詩人再生而來的革命勇士!

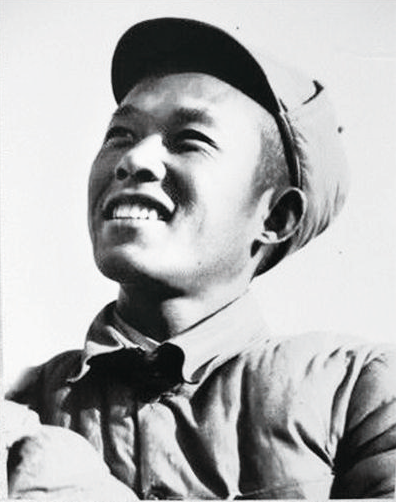

雷燁:在戰壕里發出吶喊

學習雷燁事跡,起初讓我們感慨的是他的家境。大多數走上革命道路的知識分子,都有不錯的家境,但雷燁不同。

因為父親積勞成疾中年早逝,全家的重擔落在了母親的身上。母親非常重視教育,雷燁考取了浙江省立第七中學(金華一中前身)。由于日夜操勞,母親也積勞成疾,不久后去世。雷燁才讀完初二,不得不輟學回家,挑起照顧弟妹的重擔。

日本帝國主義不斷擴大侵華,雷燁對革命的向往越來越強烈。“不會于這世界上空跑一趟。”他將弟妹都作了安排,有的促其嫁人,有的送作童養媳,有的被送至杭州省立貧兒院。

1938年春,典賣家屋、最后一次去貧兒院看望弟弟后,24歲雷燁和好友作別,啟程赴延安,進入抗日軍政大學學習并加入中國共產黨,赴晉察冀邊區任前線記者團記者。

從金東(金義新區)孝順鎮后項村,到杭州,到延安,再到冀東,雷燁在戰壕里用攝影與文字給戰友們勇氣與力量。

他真實地記錄下日寇的暴行。

“親人在哪里?老人的哀嚎以外,聽不見昔日的牧羊少年的歌聲和老人的咳嗽,沒有炊煙也沒有燈光……黃昏里,在潘家峪,我們向誰告辭呢?”1941年1月25日,日軍血洗河北省豐潤縣潘家峪,制造了慘絕人寰的“潘家峪大慘案”。雷燁第二天趕到現場,殘垣斷壁,成堆的尸體,有的燒焦成團扭結似在掙扎……他流著淚記錄下了日寇瘋狂屠殺無辜平民的罪證。

在那組照片中,有個仰天張著嘴大哭找媽媽的孩子,如同那些年孱弱的中華民族,在哭泣!燒黑了的尸骨堆滿了院子,1300人的村子,只剩下20個幸存者。有一個村民低頭尋找,可哪一具才是親人的尸體?

他在《慘殺場視察記》中寫道:“我憤怒地彷徨,張望——昔日向我親切稱呼同志的兄弟們,親切關懷掛念我們的老人,曾經為我們殷勤做飯的嫂嫂和妹妹……此刻含著無限的愁怨,橫在夕陽斜照里。”他把自己痛苦燃燒的心,放在人民憤怒的海洋里,合成一片云響,向世界吼出了悲壯。

他激勵戰友化憤怒為力量。

“別怕,冀東有從奴役下戰斗起來的冀東人民。他們在訓練,他們在起義,他們在紀念!”

“冀東是誰的?不是日寇的,是我們的!我中華民族這一柄復仇復土之劍,必將愈磨愈利,直指黑水白山,直指日寇心脈!”

他鼓舞戰友奮勇殺敵,為民族解放而前仆后繼。

“在戰壕里準備好了明早就沖出去!抗大是一道堅強的戰壕吧!感謝抗戰的血火,感謝它燒紅了這巨塊銅鐵……”“你們走近戰斗,你們走近炮火!走吧!你們去了,后面就來了!”他為抗大學員鼓勁。

“新收復的鄉村里,母親的濕潤的眼睛,凝視著冒著大雪花的隊伍,告訴自己的兒女:——孩子!新開來的隊伍是八路軍!”雷燁在長篇通訊《我們怎樣收復了塞外的鄉村》中這樣書寫。

“青春的鷹!勇敢的鷹!冀東年輕的子弟兵!”雷燁在吶喊。

1943年4月,雷燁在工作期間突發敵情,突圍時與敵人遭遇,終因寡不敵眾而犧牲,年僅29歲。

我們一直在想,為什么他的文字如此充滿力量?這力量來自理想,來自炮火,來自中國人民為追求獨立和解放的必勝信念!

作者:記者 范衛東 邵雪廉 羅奕 盛游 陳玉杰 陸旭升 盧奕仿 編輯:劉卓文