從“搖晃的天目山”走來:堅韌與執著

我把《民族日報》看作是自己的學步之地、啟蒙之地,實際上是我人生的出發地。

——張白懷

97歲的張白懷精神矍鑠 錢弘 攝

點擊多媒體的按鈕,老報人張白懷以“口述歷史”的方式講述著初為《浙江日報》記者的經歷,在題為“新聞首先是革命工作“的口述中,他回憶了帶隊采寫系列報道《訴銀元苦!》的經過。就在今年“七一”前夕,1947年加入中國共產黨的張白懷接過了“光榮在黨50年”紀念章,這一份沉甸甸的榮譽是對這個97歲老人革命事業的一份肯定。

一代報人張白懷在《浙江日報》報史館里“口述”著歷史,從報史館出來,穿過體育場路,就是杭州高級中學貢院校區,古木濃蔭的校園里,一幢建于1936年的建筑格外引人注意,它就是學校的圖書館,二樓靠東是“張抗抗文學館”,2016年落成開館就是為了紀念杭高1966屆校友張抗抗畢業50周年。這個在她筆下曾是“透過來一種奇異的光束”的樓房,是她文學的出發地,“在我看來,文學沒有目的,只有目標——猶如地平線一般無法到達的遠方。”在開館典禮上,張抗抗這樣說。

杭州高級中學貢院校區的“張抗抗文學館” 錢弘 攝

父親張白懷參加了開館典禮,這是父女在文學意義上的又一次互動。《浙江日報》報史館和“張抗抗文學館”,那一條橫貫東西的體育場路將兩個空間坐標連在一起,也將父親和女兒并置在“50年”的時間坐標里。50年指向革命,也指向文學,而在兩代人見證和經歷的時代變遷中,革命和文學到底呈現了怎樣一種啟蒙和批判的互文關系?到底延伸到了怎樣一個“無法達到的遠方”?

“《民族日報》是我人生的出發地”

昌化朱穴村的沈家8號,雨后水漲的平度溪從房前流過,門口的三株銀杏和百年青岡樹依然挺拔。曾擔任了28年村支部書記的邱慶軍是這幢房子的主人,這是他爺爺邱天生從江山逃難而來最后住下來的房子,1979年老房子被拆。邱慶軍回憶說,爺爺生有三個兒子,父親邱高是大兒子,而邱德江則是邱慶軍的叔叔。

1961年出生的邱慶軍曾聽邱德江說起在《民族日報》當排字工人的經歷,邱德江逝世近20年,這些故事在邱慶軍那里已變得模糊。但是和朱穴村相關的《民族日報》記憶卻保存在張白懷《三年學步》這篇回憶錄里,1944年身為《民族日報》副刊編輯的張白懷寫下了《圈內》這篇文章,張白懷在目睹了朱穴塢百姓的困苦生活后發出一聲嘆息,“至今我認為它是一篇有真實生活感情的作品”。“真實情感”不僅僅是因為張白懷用自己的筆揭露了當時的黑暗現實,更在于他和主人公維系著的特殊情感:張白懷當時的房東就是邱天生,而為幫助邱德江逃避抽壯丁,張白懷介紹他進《民族日報》當排版工人。

位于朱穴村的《民族日報》舊址,至今已無蹤跡

從房東邱天生家到位于祠堂的《民族日報》社,大約有2里路,這兩個地方構筑了張白懷的兩點一線。這是1944年的記憶,那時的張白懷因為發表批判時局的作品而引起軒然大波,為了平息事態,他提出到杭嘉湖游擊區去走一趟。

1944年9月底,張白懷離開了已經遷到朱穴塢近一年的《民族日報》,獨自背上簡單的行囊。原本計劃一個月的行程拉長到四個月,在杭嘉湖敵后之行中,張白懷收獲了很多,他在經過德清洛舍小鎮時遇到了朱為先,邂逅了一段愛情,歷經挫折之后他們終于走在了一起——“命運給他的契機,使他在我媽媽情緒最苦悶最低落的時候,如一道閃電,掠過黑暗的夜空。”張抗抗在《赤彤丹朱》上這樣描寫兩個靈魂的遇見。

張白懷發表在《民族日報》上的長篇通訊《海北敵后去來》

除了收獲愛情,張白懷更是看到了游擊區的真相,對浙西國民黨政權有了進一步了解,1945年1月回到《民族日報》的張白懷以“本報特派記者”的名義,連續刊發長篇通訊《海北敵后去來》14篇。年輕的張白懷當時萌生了一個想法:離開浙西,“但是到哪里去呢?”行動就是回答疑問本身,一個月后張白懷終于離開了工作三年的《民族日報》,開啟了他另一段人生之路。

從1942年春成為《民族日報》一員,到1945年2月底徹底離開,張白懷在“三年學步”中成長起來,“《民族日報》是我人生的出發地”,而當張白懷尋找新的方向,朱穴塢成為他在《民族日報》最后的記憶。70多年后,這一份關于“人生的出發地”的記憶也慢慢被時間湮沒:邱天生的老房子已不復存在,報社舊址也早已經變成了村口飄著油香的食用油小作坊,轉身而湮沒,最后的記憶該如何被喚醒?

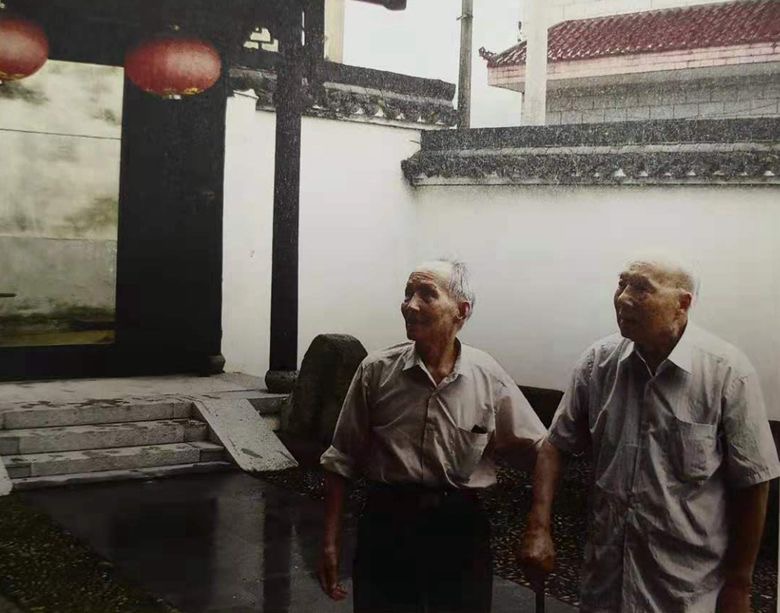

“‘自由祖國’是不自由的”

有出發就有回歸,對記憶的一次次激活就是精神上的一次次回歸:晚年的張白懷數次來到天目山,他曾經和家人穿行于天目山大樹王國,“他一遍遍說,假如你沒去過天目山,根本不明白什么叫樹。”女兒張抗抗在《霧天目》中寫道;之前他和詩人關非蒙一起來到天目山,在禪源寺前留下珍貴的影像,在張白懷心中,在《民族日報》時就結下了深厚友誼的關非蒙是那個混沌時代“對命運說‘不’”的人;2009年9月18日,張白懷和當時已經96歲的楊可揚來到了位于於潛鶴村的《民族日報》紀念館,選擇這個特殊的日子,以歷史親歷者的身份重訪《民族日報》意義深遠,“鶴村《民族日報》社紀念館,是當地的愛國主義教育基地,我們在這里流連良久,向白色恐怖下犧牲的同志默哀致敬,重溫了抗日戰爭時期的記憶。”張白懷在回憶文章《真誠的敬意》里這樣說。據當時陪同他們的盛中成回憶,在參觀完之后,張白懷希望《民族日報》紀念館再搜集、充實內容,在歷史教育中發揮更大的作用。

萬物生長,記憶不死。1995年,正逢中國抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利50周年,以老式“海獅”自行車作為“坐騎”的王國林開始啟動《天目抗日》的采寫計劃,作為王國林上千被采訪者中重要一位,張白懷關于那段歲月的回憶構筑了“《民族日報》一天工作”“伕子風波”“民族通訊社名列前茅”等重要章節內容,而張白懷20年后寫作《搖晃的天目山》則參考了王國林的這本書。

位于鶴村的《民族日報》紀念館 錢弘 攝

杭州二圣廟前的浙報公寓里,耄耋之年的張白懷依然精神矍鑠,面對《臨場》記者的采訪,雖然很多細節他已無法詳述,但是對于臨安,對于天目山,對于《民族日報》,他依然有很多話想說。在他坐著的沙發右側,那本《搖晃的天目山》格外醒目。這是前幾年身患腰椎病時的張白懷背靠著沙發、手持木板、利用一點一滴的時間完成的力作,這本30萬字的長篇紀實文學記述了1937年至1945年間浙西天目山及杭嘉湖地區抗日斗爭的真實狀況。“活著,以跨九之年爬我的格子……”為什么一個九旬老人要以這么大的決心完成這部抗戰史?

“我將搖搖晃晃地走向東南抗日前哨天目山,永遠巍然屹立的‘大樹王國’天目山!”張白懷在《楔子》中寫道。天目山的“搖晃”是政治力量的此消彼長,是戰火中的震蕩和考驗,但是對于張白懷來說,“天目山的搖晃”更是一個關涉個人行走軌跡的震動,是對經歷了大半個世紀濃縮、沉淀的歷史記憶的拷問。1942年2月,從上海“孤島”來到浙西天目山的張白懷,正是從這座山拾級而上,逐漸開啟了文學和思想的啟蒙之路。

19歲時成為《民族日報》的一員,從三個月的夜班校對員,到助理編輯,再到正式編輯,張白懷在抗日烽火中的《民族日報》中得到了鍛煉。在他的記憶中兩件事對他之后的思想發展有著舉足輕重的影響,第一件事是當時副刊編輯謝獄因為在《實生活》中發表了諷刺紀實短文《伕子曰》而遭受“文字獄”;第二件事則是在電訊室的同事秘密被捕。由此他才明白在上海“孤島”向往的“自由祖國”其實是不自由的。

2009年9月18日,張白懷(左)和96歲的楊可揚重返《民族日報》舊址

謝獄離開之后張白懷開始編輯《民族日報》副刊,正是這一段經歷讓他結交了一大批文學朋友,也在文學拓荒中接受了進步思想。以報紙副刊為陣地,張白懷在《實生活》《文藝堡壘》《反攻》等版面上和關非蒙、馬園太、高流、閡子、曹庸、周丁等一大批作者成為朋友,他們成為“不向黑暗現實低頭”的有生力量。在這樣濃厚的氛圍里,張白懷自己也開始了文學創作,慢慢找到了擊破黑暗的“紙彈”。“在《民族日報》三年的新聞、文學活動影響著我的一生,我是從文學的啟蒙獲得思想的滋養和力量,終于跳出陷阱,沖破黑暗而找到光明的。”他寫了上海青年投奔自由祖國生活片斷的小說《前程》《雨雪天》,他創作了描寫朱穴塢百姓困苦生活的文章《圈內》和《冷暖》,他以“特派記者”身份只身前往“海北地區”完成了揭露游擊區黑暗現實的長篇通訊《海北敵后去來》……

曾經向往的“自由祖國”是不自由的,而正是這不自由的現實讓張白懷看見了真相,激發了力量,在文學和思想的啟蒙中拾級而上,在天目山的搖晃中,完成了具有拓荒意義的個人斷代史。

“文學對我來說是生命的一種力量”

從搖晃的天目山走來,張白懷筆下的郎玉麟、李泉生、朱希、鮑自興、沈瑛,以及被捕入獄的高流、關非蒙、李益中等好友都成為他人生道路上的啟蒙者。由啟蒙而行動,由行動而自由,張白懷將這樣一種經歷看成是生命的恩賜和命運的獎賞,而在女兒張抗抗、張嬰音看來,父親的張白懷和母親朱為先,是他們人生路上的啟蒙者。

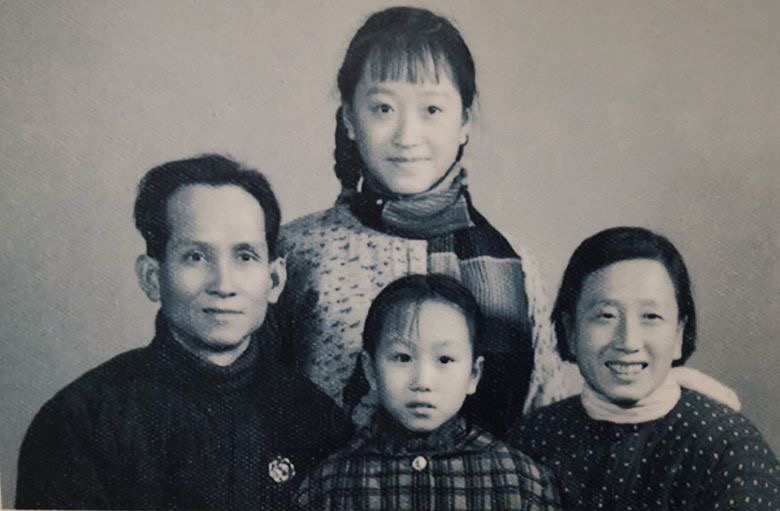

“文學是我們家的一種日常生活。”張嬰音告訴《臨場》記者,從小學一年級開始,父親就嚴格要求他們姐妹每天寫日記;父親還要求他們多讀書,常常拿出文學名著中的知識點進行考查,記者出身的父親時常讓他們提煉觀點;而在四個人的飯桌上,兩代人常常圍繞文學進行討論。也正是在這樣的“文學之家”里,姐妹感受到了文學的獨特魅力,張抗抗躲在家里讀《靜靜的頓河》與屠格涅夫的系列小說,從中感受到了書籍的慈愛和寬厚,而張嬰音在日記的“情趣倉庫”中發現了生動活潑的故事,為她以后成為兒童作家創造了條件。

1968年張白懷全家照

文學的啟蒙是張白懷夫婦穿過歷史迷霧尋找真善美的一次實踐,2020年,張抗抗和張嬰音合著的《姐妹》出版,張白懷在序言中說:“兩個女兒要出版作品合集了,就好像一個人的左手和右手,捧起了一本書,我在心里把它稱作《雙花集》。”心目中命名為“雙花集”,似乎呼應的是張白懷和妻子朱為先早年出版的合集《雙葉集》,而在《雙葉集》的小引中,張抗抗說:“這部幾十萬字的短文集腋,是他們的生命精華濃縮積聚而成。”從父母心中的“雙花集”到女兒眼中的《雙葉集》,文學對這個家庭來說,與其說是一種啟蒙力量,不如說在啟蒙中表達了文學對現實的批判精神——張抗抗的小引,將個人的敘事看成是一種歷史深處“隱隱的疼痛”,“該書輯錄的那些篇章,不均勻地分布在現代中國歷史的各個轉角,忽隱忽現、時斷時續。”

“文學對我來說是生命的一種力量……但是我的生活積累完全像板結的土壤,我不知該怎樣去翻耕播種,白白喪失了剩余的時間。”當穿行于歷史的濃霧之中,張白懷和妻子曾經遭受了更多的搖晃,甚至在那段歲月中,文學成為了一種劫難。但是即使“文學之夢”湮沒于猩紅的暴風驟雨之中,張白懷依然看見了思想的批判力量和獨立精神。從孫中山手跡選集而成《民族日報》報名的楊可揚,是張白懷的至交,在紀念楊可揚的文章中,張白懷認為他是一個“終生一絲不染”的人,“一個人如果沒有眾所公認的純正、謙遜、質樸、寬厚、敬業的高尚思想情操,是難以達到這種境界的。”而在張抗抗的眼中,父親張白懷也是一個不斷和命運抗爭的人,是在“覺醒之路”上“背道”而行的人,“那些為民族存亡呼喚吶喊、為未來民主自由的新中國而奮筆疾書的文字,在半個多世紀后的今天重讀,依然明朗鮮活,充滿了犀利、銳敏、真誠的活力。”

父親張白懷恣意汪洋的才情、自由獨立的個性和對命運的抗爭精神,深深地影響了張抗抗的創作觀,而她也在自己的人生文本里繼續著這種批判,“畢竟,我早已從爸爸媽媽體內脫穎而出,我們已分割為兩個時代的人。我活過兩次,對這一切真的還會懵懂無解么?”化身為《赤彤丹朱》里第一人稱的“我”,張抗抗完成了對時代的另一種命名。

對話:讓歷史書寫達成更多可能性

著名作家張抗抗

《臨場》記者:《赤彤丹朱》里有真實的人物、真實的時間和真實的事件,但是因為有“我”的存在,紀實文學變成了虛構,這是一種純粹的文學創作手法,還是在“我”的見證和介入中表達了你對歷史書寫的可能性闡述?

張抗抗:《赤彤丹朱》作為一部長篇虛構文學,不僅僅是因為由“我”的視角,回溯家族歷史的那種敘事方法,更多是由于我寫作這部書的初衷所決定的。我需要一個更大更自由的空間載體,闡述自己對“父母”所親歷的苦難的重新理解和認識。對于他們大半生坎坷的人生道路上大量原始素材的處理,需要根據自己的創作需求進行剪裁和發揮。這是紀實文學無法完成的。所以,選擇虛構,既是文學構思創新的必然,也是為了讓歷史書寫達成更多的可能性。

《臨場》記者:去北大荒是你人生的重要選擇,這是遺傳了你母親的革命浪漫主義,還是繼承了你父親與現實不妥協的精神?亦或是你想要進入一個完全屬于自己的獨創世界?

張抗抗:這幾種因素都有,并非單一的。在我童年到少年的成長期,我的父母正處于不公正的待遇之下,家庭生活諸多艱難。但他們從未忽略我的教育,為我買文學書訂少兒雜志,鼓勵我參加各種興趣小組。我母親對真善美的向往、對文學執著的熱愛;我父親頑強的個性和對“現實不妥協”的精神,都給予我極大影響。我選擇去北大荒,好像是一種必然。其中有一個更重要的原因,是對文學的追求,是大家都熟悉的“詩與遠方”。

《臨場》記者:你的父母合著有《雙葉集》,你和妹妹合作出版了《姐妹》,你為你父母親的書寫小引,你父親為《姐妹》一書寫了序言。你怎樣看待這一種用文學支撐起來的“互文”式家庭關系?

張抗抗:謝謝你的關注,這確實是一種很有意思、比較特殊的家庭關系。我們家,除了我的父母、我妹妹的公公詩人冀汸文學前輩,還有我妹妹的兒子、九零后的冬筱也已發表了很多作品。我們這個“文學三代人”之家,并非刻意塑造,而是在幾十年里自然形成的。我也一直閱讀父母和妹妹、外甥的作品。三代人互相影響、互相鼓勵,幾十年來,由于這條精神的紐帶,我們的家庭關系緊密而友好,總有可交談的話題。這是文學賜予我們的幸福。

(臨安區檔案館、黨史研究室提供部分資料)

臨場 【發·現新聞】

作者:記者 錢弘 編輯:劉卓文