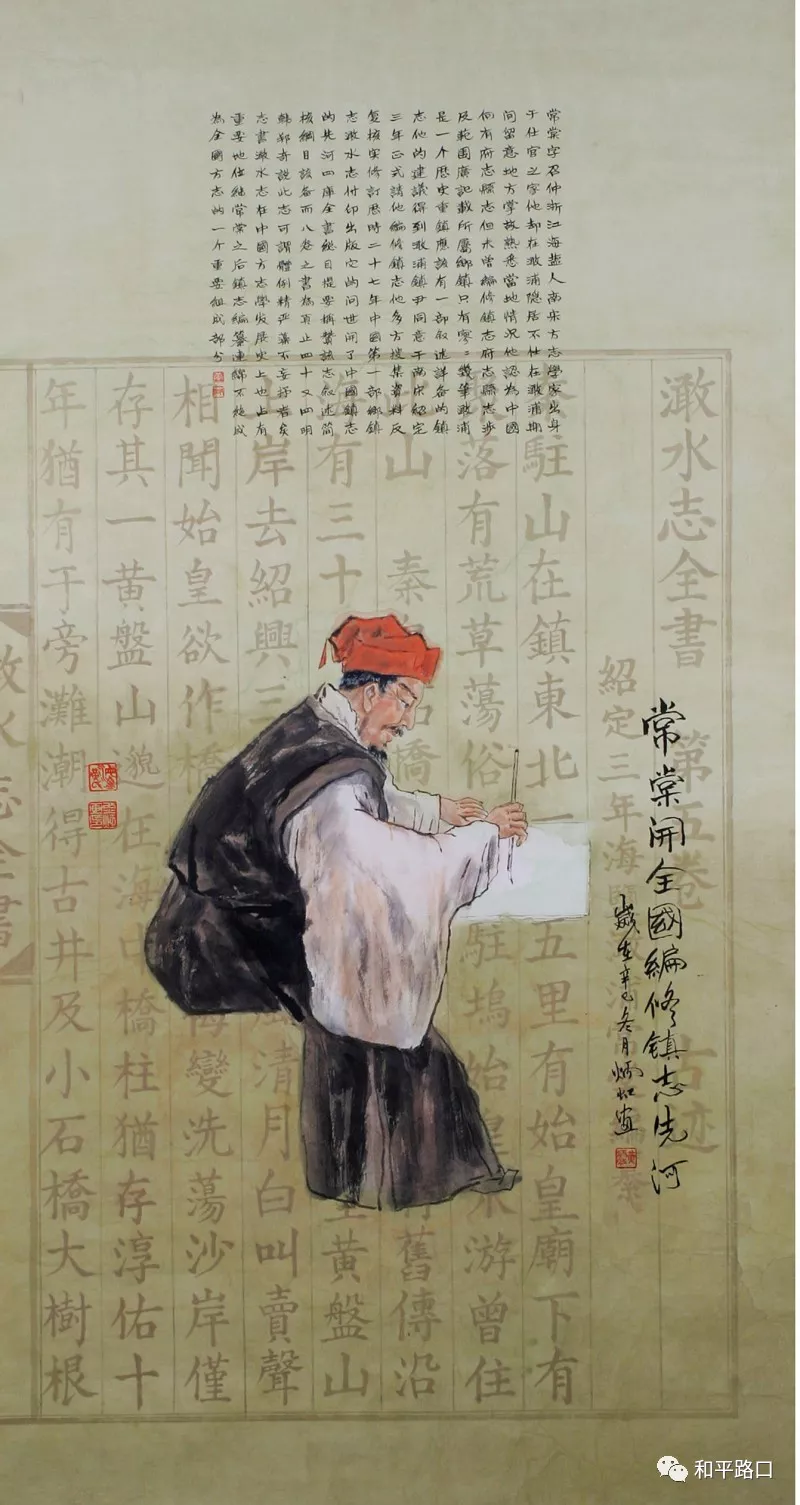

宋韻文化在海鹽:常棠開編修鎮志先河

常棠,字召仲,南宋海鹽人。由他獨立搜錄成稿,篡成《澉水志》8卷,是全國現成最早的鎮志,對我國方志發展有重大影響。 黃炳虹 畫

常棠開編修鎮志先河

文/王健飛

地方志是中華民族蔚為大觀的文化遺產。全國現存地方志書8000多種,其中最早的鎮志,是編于南宋紹定三年(1230)的海鹽《澉水志》,編纂者名常棠。

敢于創新

常棠,字召仲,海鹽澉浦人。出身于仕宦之家,曾祖常同官至禮部侍郎、御史中丞。堂兄常楙為淳祐年間(1241—1252)進士,官至參知政事。常棠則在澉浦隱居不仕。他繞屋植竹數十竿,因而以“竹窗”自號。他有一首《秦皇廟》詩:“古廟三間矮棘叢,帝魂枉自氣凌空!早知今日容身窄,前此阿房不作宮。”詩人借詠海鹽秦駐山上的古跡秦皇廟,諷刺秦始皇身后僅住矮棘叢中的三間小屋,又何必在生前蓋起那樣豪華寬敞的阿房宮呢。這也可略見其清高的性格。

常棠寓居澉浦鎮多年,留意地方掌故,熟悉當地情況。他向鎮尹羅叔韶(字儀甫)建議撰修澉浦鎮志。紹定三年(1230),羅叔韶正式延請他編撰鎮志。

中國向有府志、縣志,但未曾編修鎮志。常棠認為,府志、縣志涉及范圍廣,記載所屬鄉鎮只有寥寥幾筆,澉浦是一個歷史重鎮,應該有一部敘述詳備的鎮志。

常棠既有敢于創新的精神,又有腳踏實地的作風。他認為編纂鎮志要廣輯資料,“訂正尤詳”,并要與有識之士“討論聞見”,廣泛吸取各方意見,然后方可“綴輯成編”,“示一鎮之指掌”。他多方搜集資料。寫成后反復核實修訂,歷時27年之久,《澉水志》才付印出版。

史料珍貴

《澉水志》全書8卷,分地理、山、水、廨舍、坊巷、坊場、軍寨、亭堂、橋梁、學校、寺廟、古跡、物產、碑記、詩歌15門,并冠以輿圖(地圖)。此書門類齊全,記述全面,條理清晰,文字簡潔,并保存了不少具有歷史價值的珍貴史料。《浙江方志源流》(浙江人民出版社,1988)評述此書,認為其中秦始皇東巡駐澉浦和黃巢起義軍經澉浦的記載,是十分珍貴的史料。

關于秦始皇東游至澉浦,有兩處記述:

秦駐山在鎮東北一十五里,有始皇廟,下有聚落,有荒草蕩,俗為秦駐塢。始皇東游曾住此山。

秦皇石橋柱,在秦駐山背,舊傳沿海有三十六條沙岸,九涂十八灘,至黃盤山上岸去紹興三十六里,風清月白,叫賣聲相聞。始皇欲作橋渡海,后海變洗蕩沙岸,僅存其一。黃盤山邈在海中,橋柱猶存。淳祐十年,猶有于旁灘潮里得古井及小石橋、大樹根之類,驗井磚上字則知東晉時屯兵處。

秦始皇東巡直至會稽,但東巡路線如何,正史無詳細記載。是否經過海鹽沿海一帶,學術界說法不一,《澉水志》則作了肯定的記述。

關于黃巢起義也有兩處記述,一稱“黃巢弄在六里堰左夾道陰翳,古老云黃巢聚兵處”;另稱“石屋山在鎮西北五里,上有石壘成屋,舊傳黃巢時民避兵處”。這對研究黃巢起義軍的軍事活動,很有參考價值。此外,在“碑記門”中,有《澉浦鎮題名記》等碑記資料多件,對了解古為要塞之地、后孫中山曾有建東方大港之議的澉浦,也是很有價值的。

影響深遠

《澉水志》是海鹽縣現存最早的志書,對研究海鹽地方歷史有其特殊的價值,在中國方志學發展史上也占據重要地位。《四庫全書總目提要》稱贊此書“敘述簡核,綱目該備,而八卷之書,為頁止四十有四。明韓邦靖撰《朝邑縣志》,言約事盡,世以為絕特之作。今觀是編,乃知其源出于此。可謂體例精嚴,藻不妄抒者矣。”這個評價不可謂不高。

《澉水志》的問世,開了全國編修鎮志之先河。常棠在《澉水志序言》中還將編修鎮志提到很高的地位,并且議及郡、縣、鎮等方志宜各有載述重點,應纂修各級志書等等,對于方志理論的發展,亦有較大的貢獻。繼常棠之后,鎮志編纂連綿不絕,成為全國方志的一個重要組成部分。

由浙江省地方志編纂委員會辦公室組織標點的《宋元浙江方志集成》,2009年1月由杭州出版社出版。該《集成》精裝全套共14卷,收入方志19種,其中就有海鹽縣的《澉水志》。《集成》“編輯說明”中,對《澉水志》有如下說明:

“紹定《澉水志》羅叔韶、常棠纂。本志初修于宋紹定三年(1230),其后又予增補,直至宋咸淳六年。本志原為八卷,明天啟樊氏刊《鹽邑志林》收入時,刪去鎮境總圖,并作二卷。此后,通行本為二卷本。《集成》以清道光十九年(1839)刊本為底本,并復為八卷。”

西哲歌德曾言:“書籍具有不朽的能力,他是人類活動最長久的果實。”紹定《澉水志》作為中華文化寶庫中的一種,應當不朽。

(作者系《海鹽縣志》主編)

作者:王健飛 編輯:劉卓文