浙江這些地方,為何八月十六過中秋?

秋風起,蟹腳癢,桂花香。相思漸濃處,又是中秋時。

這是詩意浪漫的時節,但愿人長久,千里共嬋娟;這是老饕雀躍的時節,因為“終于有個節日,可以不吃餃子了”!這也是意蘊無窮的時節,家人閑坐,燈火可親,人間小團圓。

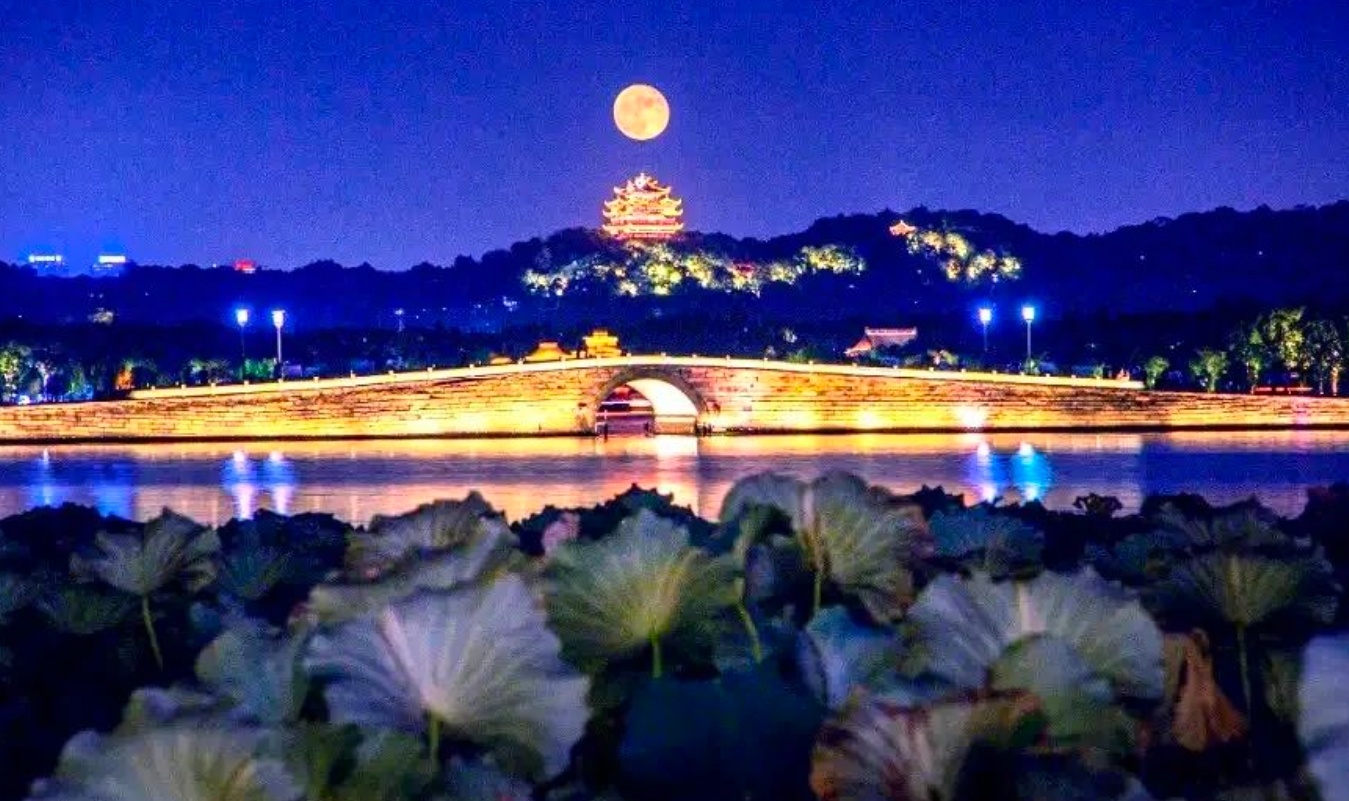

中秋節源于上古,定于唐初,盛于宋代。《武林舊事》和《夢粱錄》中就有記載南宋臨安人“花式過節”的盛況:夜市琳瑯滿目,百姓闔家團聚,歡飲達旦,好不熱鬧。

千年之后,中秋的文化內涵在浙江依然深厚。

在浙江,中秋節有很多種打開方式。細品各地風俗,也是滋味萬千。

【一】

四季更替,時令徙轉。以“節”和“日”為壓軸詞的傳統節日,免不了夾雜著對時光的追隨。

浙東地區的中秋,帶著濃濃的海味。

每年八月半前后,恰逢海鮮和棉花迎來豐收,它們也自然和節日氣息融為了一體。“象山港邊抲魚人唻,搖起船來哎作嗨!”海螺聲聲,民間表演團隊唱響《快樂抲魚人》;鑼鼓陣陣,已有300多年歷史的“八月半漁棉會”在街頭巷尾盛大登場,成為一道獨特的文化景觀。

浙北地區的中秋節,有著奔涌的錢江潮的氣息。

觀潮是當地人除了賞月之外的一大盛事。蘇軾曾寫道:“寄語重門休上鑰,夜潮留向月中看。”可見,錢塘觀潮的傳統已風靡許久。

一口剛出爐的鮮肉月餅,配上一壺清甜的桂花釀,是杭嘉湖平原人難以割舍的味道。外出的游子,聽到旁人說起中秋節吃鮮肉月餅,便仿佛對上了來自家鄉的“暗號”。那些被食物激起的思鄉情緒,在這一刻得到了呼應。

浙中、浙西的中秋節,藏著大山的淳樸味道。

插香球是義烏家家戶戶的必修課。每到中秋,義烏人都要買一兩個柚子,在上面插滿365根香。夜月高懸之時,便將香球點燃,掛在自家門上,祈愿平安順遂。

衢州開化的年輕人,紛紛從四海八方趕來,舞起一條條香火草龍。這香火草龍,是國家級非遺,箍的是竹篾,編的是稻草,牽住的是一代代游子回鄉的腳步。

【二】

八月十五過中秋,回家吃頓團圓飯,是浙江和全國大多數人的“標配”。可在浙江寧波、臺州、舟山等地,“配置”就不一樣。在這幾個地方,卻要等到農歷八月十六才真正過中秋節。

比如,在寧波,大家就熟知一句老話,“天下中秋皆十五,唯有明州在十六”。明州,就是今寧波的古稱。據說,這一獨特風俗與兩位歷史名人相關。

一說,是為了感念南宋丞相史浩的孝心。相傳,每年中秋,史浩總要趕回家鄉寧波鄞縣,與親人團聚,與民同樂。

有一年,因途中馬失前蹄,史浩不得不夜宿紹興,趕到家時,已是八月十六。但他沒想到,家中親人和當地百姓都在翹首期盼他回來共度佳節。巧的是,這天也是史浩母親的生日,史家人便商量著將中秋與生日合在一起過。

作為第一個挺身而出、為岳飛平反的朝廷大員,史浩深受百姓愛戴。為了紀念史浩,當地人便將中秋節延后了一天。

另一說,是為了紀念方國珍愛民、親民。

元朝末年,民生凋敝,臺州黃巖人方國珍揭竿而起,攻下甬臺溫,修城池、興水利、均田賦,保境安民。他心系百姓,終日忙于守城,以至于忘了中秋節,第二天才想起來補過。百姓感于其敬業之心,將中秋推遲至八月十六。

時至今日,在百姓之間口耳相傳的不同版本的“據說”,真偽已無從考證。但正是孝心、敬業、愛民等文化因素對浙東南地區潛移默化的影響,使得這一習俗延續至今。

十五的月亮幾時圓?月餅該吃什么餡?這些都因天象不同、個人偏好不同而有異;吃月餅、賞圓月、賽龍舟......各地中秋習俗也不盡相同,但不論世事怎么變,人類對美好的向往不變。

【三】

十二度圓皆好看,其中圓極是中秋。這一晚,天上月圓,桌上餅圓,地上人圓。“圓”,是中秋節最顯著的文化符號;團圓,亦是凝聚中華兒女的情感共同體。

中國傳統的循環人生觀是“團圓”產生的心理基礎。四季輪回,周而復始,總有陰晴圓缺;悲歡離合,酸甜苦辣,人生難免有憾。然而,每到中秋,家人團聚、舉杯賞月、共嘗月餅,用滿滿的儀式感完成“團圓”,讓不完美的人生得到慰藉。

“團圓”,還是儒家“中和”精神的集中體現,它不僅是追求和諧的樸素愿望,還彰顯著傳統美學精神與哲學關照。

對團圓的期盼,在游子身上得到深刻體現。

李白感嘆“舉杯邀明月,對影成三人”,白居易寫下“西北望鄉何處是,東南見月幾回圓”,杜甫月夜憶其弟,蘇軾對月懷子由……在沒有即時通訊工具的古代,一輪明月寄托相思,萬千思緒也只能對月抒懷。

看著《中秋奇妙游》等“神仙節目”,人們過中秋的方式或許亦有少許改變。但在歷史與現實相映成趣當中,“人月兩圓”依然是穿越數千年的希冀。

盼團圓、思故鄉,念親情、祈豐收。人月兩團圓背后,那維系中華民族千年生生不息的情感紐帶、綿延不絕的精神源泉卻亙古永恒。

佳節又至,愿花常好,月長圓,人長久。

來源:

作者:浙江省文學藝術界聯合會 編輯:劉卓文