一方庭院的流變

1923年12月,胡適在東南大學(xué)作了一場講演。甫一開場,他便悲呼:“書院之廢,實在是吾中國一大不幸事。一千年來學(xué)者自動的研究精神,將不復(fù)現(xiàn)于今日了。”

讓胡適痛心疾首的,正是清末“書院之廢”。

傳統(tǒng)書院始于唐末,興盛于宋,明代曾復(fù)興。戊戌變法之后,維新派掀起教育變革,倡導(dǎo)建立新學(xué)校、新制度,中國古代書院制度由此畫上了句號。

作為中國古代極具特色的教育與文化機構(gòu),書院的價值永恒地印刻在了歷史時空中。從一方庭院的流變當(dāng)中,我們能夠窺見怎樣的文脈傳承?

萬松書院 圖源:視覺中國

一

中國古代教育史,大致沿著兩套系統(tǒng)運行,即官學(xué)與私學(xué)。傳統(tǒng)書院許多雖為官辦,但總體來看仍為私學(xué)一脈,屬于私學(xué)教育發(fā)展的高級形態(tài)。當(dāng)官學(xué)名額有限或統(tǒng)治者無暇顧及興學(xué)設(shè)教時,民間私人主持創(chuàng)辦的書院就成為了重要補充。

中華民族尚學(xué),各地曾涌現(xiàn)出不少著名書院,如湖南石鼓書院、湖南岳麓書院、河南應(yīng)天書院和嵩陽書院、江西白鹿洞書院,等等。數(shù)據(jù)統(tǒng)計,中國歷代創(chuàng)建的書院共有7525所,至今仍存遺址400多所。

宋代被稱為“讀書人的天堂”,講學(xué)之盛古所未有。南宋“東南三賢”之一呂祖謙曾說:“國初斯民,新脫五季鋒鏑之厄,學(xué)者尚寡。海內(nèi)向平,文風(fēng)日起,儒生往往依山林,即閑曠以講授,大率多至數(shù)十百人。”

從呂祖謙及其文《白鹿洞書院記》中,我們至少看出兩點信息。其一,北宋初年,五代時期連年戰(zhàn)亂結(jié)束,官學(xué)廢弛,書院日漸興起;其二,許多書院由私人組織,聚書收徒,講學(xué)傳道,地點多在山林僻靜處,但規(guī)模不小。

浙江是書院大省,浙江人對書院不陌生。浙江各地如杭州萬松書院、紹興稽山書院、臺州上蔡書院、金華麗澤書院,永康五峰書院,等等,都曾享譽一方。

我們熟知的愛情故事“梁祝”,改編自明末清初文學(xué)家李漁的小說《同窗記》。梁山伯和祝英臺在哪“同窗共讀整三載”?就在西湖邊的萬松書院。這里曾堪稱浙江最高學(xué)府,始建于唐代。萬松書院其名,取自白居易的“萬株松樹青山上,十里沙堤明月中”。白居易對西湖的愛是眾所周知的,他愛“綠楊陰里白沙堤”的春日,大概也愛鳳凰山嶺夜里的意境。

“儒學(xué)之盛,稱于東南”,越州,也即今天的紹興,有此名頭,與當(dāng)時的稽山書院不無關(guān)系。1038年,范仲淹出任越州知州。任職不過一年多,他就燒了兩把“大火”:一是挖清白泉以表從政之道,二是開辦稽山書院,邀請名師講學(xué)。稽山書院就曾留下朱熹、王陽明、黃宗羲等許多名人的足跡。

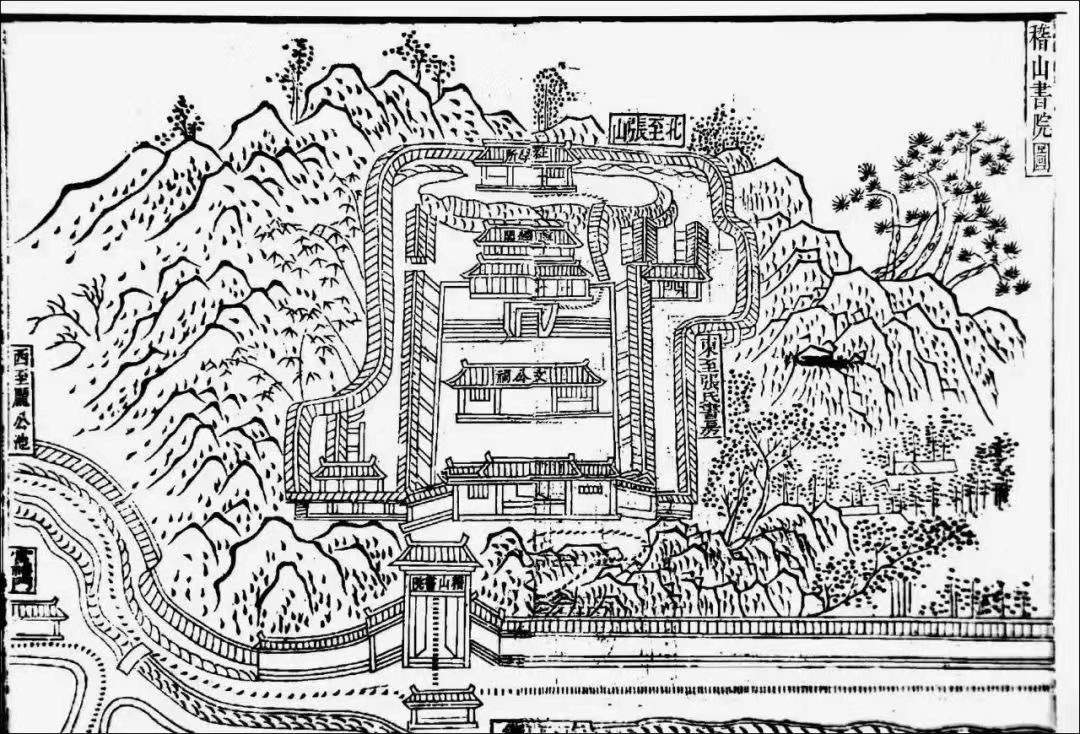

稽山書院圖 圖源:稽山書院

二

袁枚在《隨園隨筆》中說:“書院之名,起于唐玄宗之時,麗正書院、集賢書院皆建于省外,為修書之地。”實際上,書院遠(yuǎn)不只是“修書之地”。

讀書、藏書、教書、編書、刻書、祭祀......書院集聚著眾多功能。用如今的概念來說,可謂涵蓋了圖書館、學(xué)校、出版社、研究院等機構(gòu)的功能。筆者認(rèn)為,概括而言,書院的意義離不開三個方面:培養(yǎng)人才、營造學(xué)風(fēng)、孕育思想。

先說培養(yǎng)人才,也即教書傳道,促進教育事業(yè)的發(fā)展。千百年來,書院承擔(dān)著培育英才的重任。古人有言:“致天下之治者在人才,成天下之才者在教化,教化之所本者在學(xué)校。”唐宋以來,許多大儒、賢達人士都與書院密切相關(guān)。

比如紹興府山腳下的稽山書院,“四方受業(yè)者眾多”。據(jù)萬歷《紹興府志》記載,由于當(dāng)時學(xué)生太多,書院采取選拔制,擇優(yōu)錄取,并每月給學(xué)生提供膳食津貼。

當(dāng)時很多學(xué)生奔著王陽明而來。他的講學(xué)風(fēng)格,被形容為“流風(fēng)所被,傾動朝野”,教學(xué)效果也十分顯著。他的學(xué)生這樣記錄:“諸生每聽講,出門未嘗不踴躍稱快,以昧入者以明出,以疑入者以悟出,以憂憤愊憶入者以融釋脫落出。”

再說營造學(xué)風(fēng)。評判某個地方古時候文化發(fā)展水平的標(biāo)準(zhǔn),可以參考此地書院的數(shù)量;看一個朝代崇學(xué)尚讀與否,也可以參考當(dāng)時書院的數(shù)量多寡。

以宋代的浙江為例。歷史上,浙江書院數(shù)量曾一度居全國前列。比如,宋時,書院最多的是江西,有224所,浙江以154所排在第二。

當(dāng)時,中國經(jīng)濟中心由北方轉(zhuǎn)移至南方,書院也隨之南移。當(dāng)時,呂祖謙創(chuàng)辦了金華麗澤書院,是南宋四大書院之一。理學(xué)大師朱熹將長子朱塾送到呂祖謙門下學(xué)習(xí),還特別叮囑孩子,“事師如事父,凡事咨而后行”。

最后說說孕育思想。縱觀書院發(fā)展歷程,一大批鴻儒大師在不同時間段積極參與,期間不同觀點兼收并蓄,不同流派相互借鑒,使得思想學(xué)問得以創(chuàng)新傳播。

比如,當(dāng)時浙江就形成了“金華學(xué)派”“永康學(xué)派”“永嘉學(xué)派”,合稱“浙東學(xué)派”。各具特色的學(xué)術(shù)流派,培育出百家爭鳴的學(xué)術(shù)氛圍。

麗澤堂

三

眾所周知,中華文明是全世界唯一一脈傳承至今沒有中斷和消亡的文明。究其原因,我們自帶的崇文、尚學(xué)、重教的基因是牢固的支撐。孟子說:“夏曰校,殷曰序,周曰庠;學(xué)則三代共之,皆所以明人倫也。”《禮記·學(xué)記》說:“建國君民,教學(xué)為先。”我們以教育作為立國的根本,書香故事未曾斷流。

具有中華特色的書院文化,體現(xiàn)了修身、治世的儒家思想,將讀書與育人相提并論的教育理念,推崇學(xué)術(shù)思想創(chuàng)新的辦學(xué)環(huán)境,在中國古代教育史和綿延不絕的中華文脈傳承中,刻畫出無可替代的一筆。

以浙江來看,古色古香的書院,見證了浙江歷來重教育、重人才之風(fēng)的傳承和學(xué)術(shù)精神、人文精神的涵養(yǎng)。比如,萬松書院,因被康熙寫下過“浙水敷文”的匾額一度被改稱為“敷文書院”。“浙水敷文”四字,刻畫出浙江文風(fēng)蔚然的景象。

而今,書院的文化生命力該如何更好地接續(xù)傳承?正如有學(xué)者說,傳統(tǒng)書院應(yīng)該結(jié)合時代特點服務(wù)當(dāng)下,我們需要在恢復(fù)書院原貌的基礎(chǔ)上,傳承其文化特質(zhì)和教育特質(zhì),打響文化品牌,賦能地方文旅發(fā)展。

筆者以為,書院文化的復(fù)興,當(dāng)與國學(xué)教育結(jié)合,與現(xiàn)代教育結(jié)合,與學(xué)術(shù)創(chuàng)新結(jié)合,真正成為知識傳播的場所。書院精神的傳承,當(dāng)從書院“活”起來開始。

比如,坐落于湘江西岸岳麓山腳下的千年學(xué)府岳麓書院,將傳統(tǒng)書院教育中的優(yōu)秀文化融入現(xiàn)代大學(xué)教育中,走過千年風(fēng)雨,依然瑯瑯書聲不絕,至今依然引得市民游客紛紛打卡,感受湖湘文化。

歲月悠悠,歷經(jīng)1000多年歷程,在寒來暑往中,傳統(tǒng)書院的功能如今早已被現(xiàn)代學(xué)校所取代,但傳統(tǒng)書院那歷經(jīng)時光淬煉的人文精神并不因時代變遷而消逝。

“人事有代謝,往來成古今。”希望孕育了一位位先哲鴻儒、傳承了一代代之江文脈的浙江書院,也能繼續(xù)煥發(fā)新光。

作者:之江軒 編輯:劉卓文

- 【專題】中國記協(xié)2024“新春走基層”

- 【浙江省記協(xié)】新媒體師資庫報名入口

- 36次獲新聞大獎,她“計”從何來

- “有人唱衰記者行業(yè),我哪有資格歇腳?”

- 4位潮新聞記者編輯分享“必殺技”

- 請問:同一條文化河流,誰應(yīng)先跳下去?

- 中國記協(xié):這些“活魚”,抓得好啊!

- 唐海根:用愛堅守用情監(jiān)督

- 社長對話縣委書記丨綠色發(fā)展,安吉探新路

- 紹興媒體人走進上虞 致敬家鄉(xiāng)新聞前輩

- 紹興日報以跨版形式推出“同心同行”報道

- 趙永軍:縣級融媒記者在北京的二十大時光

- 尹思源:我在封閉管理區(qū)一線采訪感受

- 徐夢潔:深入采編一線 創(chuàng)作優(yōu)質(zhì)新聞

- 朱萍萍:做有思想、有溫度、有品質(zhì)的新聞